足に関する疾患

1)外反母趾

当科では、ワイヤーを用いた低侵襲手術を主に選択しており、早期離床が可能です。

【病態】外反母趾は母趾が外側に彎曲し「く」の字の状態になり、靴を履くときに疼痛が生じます。進行すると2,3趾の脱臼を生じることもあり、早期治療が必要です(図1)。外反母趾の発生率は、全人口の2~4%で、65 歳以上が占める人口の5.5%です。95%例は女性です。 原因は1 ) 遺伝因子、遺伝 (家系的な体質)2) 母趾の大きさ(長さ)3) 靴が合っているかどうかなどが言われています。手術は,変形の進行具合や年齢、症状などを考慮して、適切な手術を選択します。

図1

正常な足のレントゲン 外反母趾

【治療】変形が軽度なものに限っては、体操や装具、適切な靴の装着などの手術をしない方法で治療は可能です。ただし変形の進行はある程度抑えることができますが、変形を治すことは困難です。変形・疼痛がひどい場合、美容的に改善を希望する場合は手術によってのみ治療可能です。

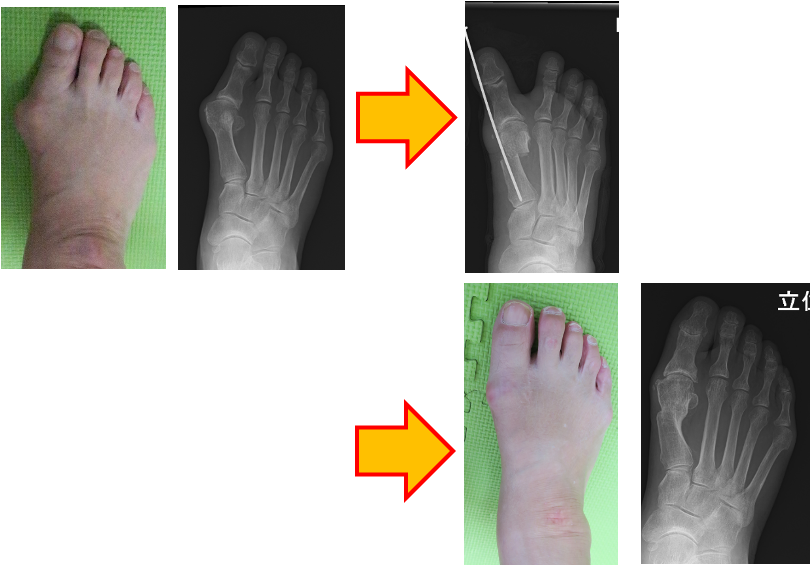

変形の程度によって手術は異なりますが、当院では基本的にDLMO(Distal Linear Metatarsal Osteotomy)法と呼ばれる術式を選択しています。DLMO法は骨を切って形を矯正し、ワイヤーで固定する方法です。小さい傷で低侵襲に行える手術であるため術後の離床が早く、入院期間も短いケースがほとんどです。また、体内に金属も残りません。

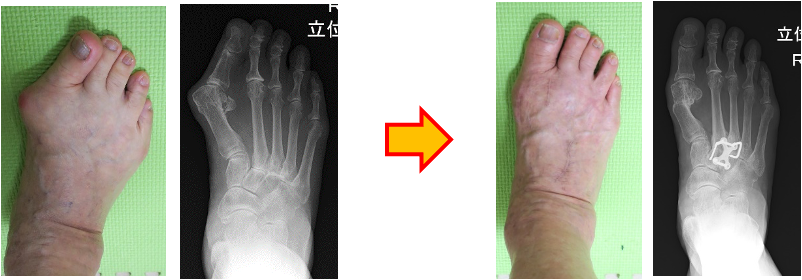

術後は、早期より装具をつけた状態での歩行が可能となり、変形・疼痛は劇的に改善します(図2A,B)。

外反母趾の方、今なら手術なしで治療可能かもしれません。また早期ならDLMO法など侵襲の少ない手術ができるかもしれません。手遅れになる前に一度当科を受診して下さい。

図2A 右外反母趾 ①術前→②DLMO法施行直後→③術後1年

図2B:外反母趾手術 術前後

2)変形性足関節症

当科では、様々な治療を行う事が可能で、関節の動きを残すことも可能です。

【病態】変形性足関節症とは、主に過去の外傷などにより足関節(足首の関節)の関節軟骨がすり減って、関節の変性が進んだ病態です。そのために足首の痛みや変形を生じます(図1)。

残念ながら現代医学では、一旦破壊された関節軟骨は、薬剤などを用いた治療で元に戻すことはできません。痛みがひどく歩行が困難な場合は、手術的な治療が必要となります。

【治療】手術は、足関節の変形の進行具合や年齢、性別、活動性などを考慮して適切な手術を選択します。若年の方には、骨切り術(図1)による関節温存手術を行っていますが、中年以降の方には、十分な徐痛、早期の離床と歩行が可能となる足関節固定術(図3)や人工足関節置換術(図4)による治療を主に行っています。以上のいずれも困難な場合は創外固定を用いた牽引療法(図5)も行っております。

足首の軟骨が減っているといわれた方は、一度当科を受診して下さい。

関節を残す手術は、他ではあまりできません。

図1 : 足関節のレントゲン

正常な足関節のレントゲン 変形性足関節症のレントゲン(隙間がなくなっている)

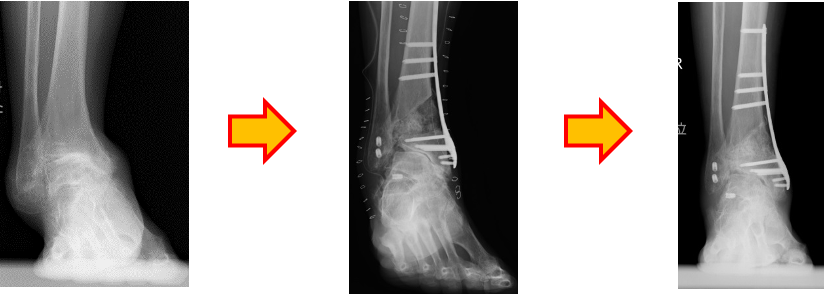

図2 : 矯正骨切り術

術前 術後 最終

手術では、斜めに骨を切り、広げた隙間に膝の下から骨と人工骨を移植します。足関節の安定性が得られ、痛みは軽減します。また足首の動きが残ります。

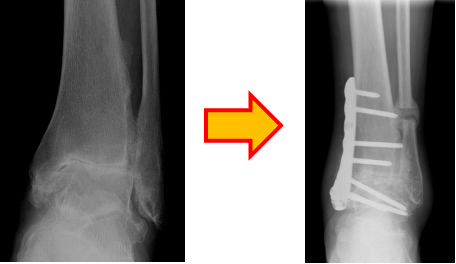

図3: 足関節固定術

手術では、痛んだ軟骨を削り、関節が動かなくなるように固定します。痛みは軽快しますが、足首の動きが少なくなります。まわりの関節の動きが残るのである程度は足首の動きが残ります。

多くの人が、普通に歩行可能です。正座も半数の人が可能です。

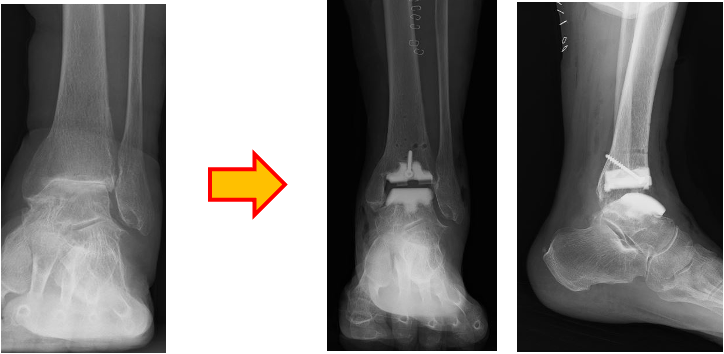

図4:人工足関節置換術

人工足関節置換術では、痛んだ軟骨を削り人工の関節を挿入します。痛みが軽快し、足首の動きも残ります。しかし、耐用性の観点などから、この手術ができる人は限られています。詳しくはご相談下さい。

図5: 関節牽引形成術

術前 術後 最終

関節牽引形成術では、創外固定器と呼ばれる器具を足に装着し、牽引し隙間を作ります。術後は、器具をつけたまま、足首を動かす練習をすることで関節が再生する可能性があります。痛みも軽減することが多く、足首の動きも残ります。

3)慢性足関節不安定症

繰り返す捻挫、不安定な足首を治療します。足首の不安定感は将来的な変形につながる可能性があり、早期診断・早期加療により予防できるかもしれません。

【病態】

足関節捻挫による靭帯の損傷等により、足関節の不安定感が続いたり、ちょっとしたことで捻挫を繰り返すといった状態になることがあります。そのような状態を「慢性足関節不安定症(CAI)」と呼びます。

また、不安定な足首は関節内での接触・損傷を助長するため、軟骨も痛めやすくなり、将来的な「変形性関節症」をきたす危険性も高くなると考えられます。(図1)

それらを未然に防ぐためには、早期に原因を調べ、靭帯損傷などがある場合は修復術や再建術を施行することも必要です。

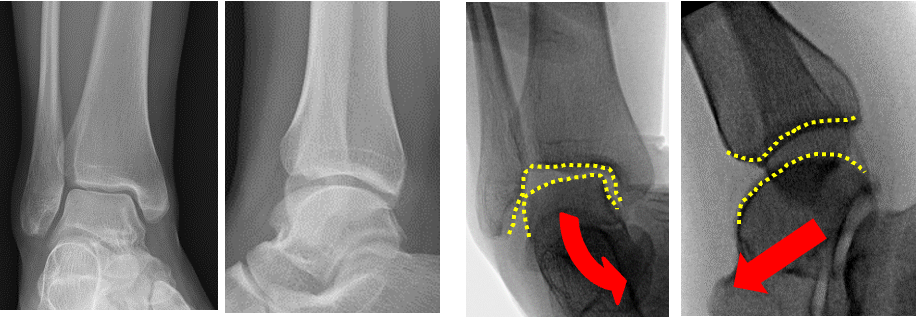

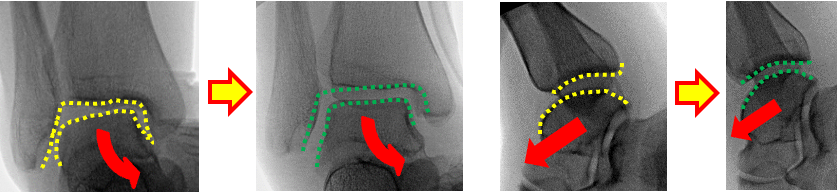

図1 左:通常時のレントゲンでは大きな問題はない。右:ストレスをかけると関節の開きが確認でき、不安定性を認める

【治療】不安定性の改善には手術加療が選択肢と考えます。足関節外側の靭帯(前距腓靭帯:ATFL)を損傷していることが多く、当院では関節鏡を用いた靭帯修復術を行うことが多いです。(図2) この方法であれば、関節鏡を入れるための1㎝程度の傷で手術が可能です。

足首の不安定感がある人、捻挫を頻回にしてしまう人は、変形・痛みがひどくなる前に一度当科を受診して下さい。将来の足の形が大きく変わる可能性があります。

図2)ATFL修復術前-後。術前みられていた不安定性が消失している。

4)成人扁平足(後脛骨筋腱不全)

当科では、痛みのある扁平足を、痛みのない限りなく正常な足の形に戻すことができます。

【病態】成人期の進行性の扁平足の原因は、うちくるぶしの下にある後脛骨筋腱という腱が炎症、変性、断裂を起こし、足のアーチが徐々に崩れるためです。中年女性に好発します。腱が炎症を起こしているため疼痛が生じ、進行するとつま先立ちが不能になります。また扁平足の進行とともに歩行が不安定になり、足周囲に疼痛をきたし歩行障害になります(図1)。一般の整形外科医にはあまり知られていない病気であり、多くは原因不明といわれます。扁平足があり、足に痛みがある方はぜひ一度当科を受診して下さい。

【治療】腱の痛み具合、扁平足の程度により手術は異なります。初期では、装具や薬など手術なしでも治療可能ですが、進行すると骨を固定し、腱を移植するような手術が必要となります(図2)。いずれの手術方法でも痛みのない正常な足の形になります。

他の病院で原因が分からないと言われた、扁平足で足の痛みがある方は、当科では治療可能です。一度当科を受診して下さい。

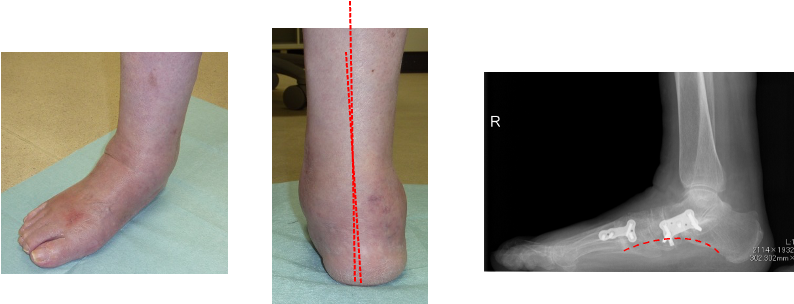

図1: 後脛骨筋不全による外反扁平足

図 2 : 術後

5)関節リウマチによる足部変形

当科では、関節の動きを残す治療も可能です。

痛みのない限りなく正常な足の形に戻すことができます。

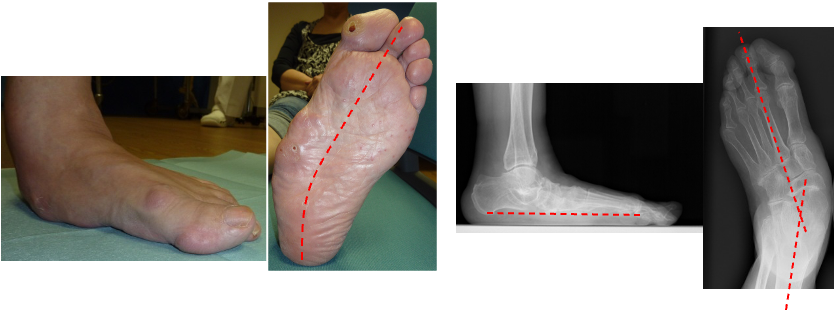

【病態】関節リウマチの患者さんは、足の変形をきたしやすく、日常生活に支障を生じます。足趾では重度の外反母趾が生じ、それがとなりの2,3趾を押し上げ、見た目もひどくなり、様々なところにタコができ激痛を生じ、趾も動かなくなります(図1)。

また足部では扁平足が生じ、アーチのない平べったい足となり、タコができ激痛を生じ、歩行も不安定となります(図2)。多くの関節リウマチの患者さんは、足趾と足部の両方の変形が生じます。治療は、関節リウマチのコントロールが一番大切ですが、いったんおこった変形に対しては、手術によってのみ治療可能です。

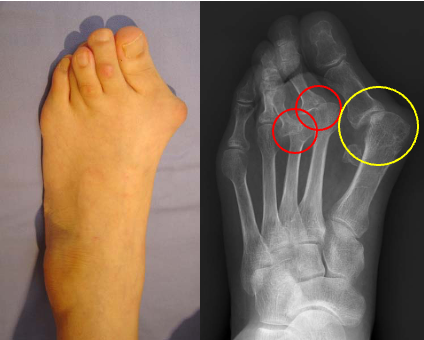

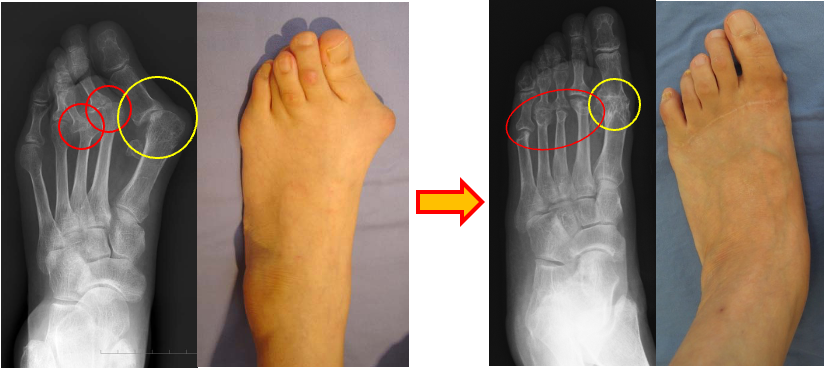

図1: 関節リウマチによる足趾の変形

母趾は外反母趾(黄色○)、2,3趾は脱臼している(赤○)

図2: 関節リウマチによる外反扁平足

アーチがつぶれ、足が外に向いている。

【治療】変形の程度、リウマチのコントロールの程度により手術は異なります。近年は、新しい関節リウマチの薬のおかげで、関節リウマチのコントロールが可能となってきたため、関節がすでに破壊される前であれば、関節を残す手術を行う事が可能です(図3)。関節がすでに破壊されてしまっている場合は、関節を切除したり固定したりすることで、痛みのない限りなく正常な足の形になります(図4a,b)。

関節リウマチで足の変形・疼痛のある方は、変形・痛みがひどくなる前に一度当科を受診して下さい。元の形に戻る可能性があります。

図3: 関節を残す手術:機能は維持されます。

術前 術後

母趾は外反母趾(黄色○)、2,3趾は脱臼している(赤○)

図4a : 関節を切除する手術:痛みはとれますが、機能が犠牲になります。

術前 術後

母趾は固定、2-5趾は関節が切除されている。

図4b: 図2症例の術後

足はまっすぐとなりアーチが形成されている。